1000年先の未来にも残したい日本の文化とはなにか?国際的に活躍する茶道家の保科眞智子氏と、日本の伝統建築技術を継承する宮大工棟梁である花升木工社寺建築の市川晶麻がつくりだす非日常空間で味わうこの日この時だけの特別な一服から、その答えを見つけてください 。

「モバイル茶室」とは、わずか1時間で組み立て・解体ができるサステナブルな組み立て式の茶室です。宮大工の棟梁と茶の湯を愛する女将の「素晴らしい日本の木造技術と茶の湯と抹茶という伝統文化を世界に広めたい」という思いから8年前に誕生しました。ポータブルでありながら匠の技が光る本格派の茶室です。

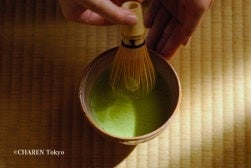

「モバイル茶室」が世界から注目を集めるきっかけとなったのは、2019年、世界最高峰のパリ国際展示会で行った茶会でした。展示場の隅の狭い通路のスペースに置かれた畳2帖の小さな茶室で茶の湯が始まると、あっという間に人だかりができ、「このいい香りは何?」と世界中のバイヤーたちの目が茶室と抹茶に釘づけになりました。

その後、「モバイル茶室」は世界各国で行われる国際会議、ラグジュアリーホテルや美術館などから引っ張りだことなり、ユネスコ無形文化遺産である宮大工の木造技術や日本の木材の奥深さ、茶の湯の素晴らしさ、抹茶の美味しさを伝えてきました。

この「世界を旅するモバイル茶室」が、この度、羽田エアポートガーデンにて、お披露目となります。

レセプションイベント概要

レセプションイベント名:「世界を旅する茶室」

開催日時:2025年3月2日(日)11時~16時

会場:羽田エアポートガーデン グランドホワイエエリア(羽田空港国際線ターミナル隣接)

内容:モバイル茶室での茶の湯体験(お土産付き)

参加費:プレミアム席(予約制)15,000円(45名様限定)

参加申し込み:申込リンクよりチケット購入

↓

https://x.gd/D50IG

内容詳細:

・バイリンガル茶道家 保科眞智子氏による茶道体験(日英対応)

保科氏監修まぼろしの京抹茶 御銘「白栲」 安土桃山時代から受け継がれる希少なほんず製法のお抹茶です。かつて将軍に献上された極上の抹茶を、プレミアム席でお召し上がりいただきます。

保科氏監修特製和菓子「むすび旅」 和菓子職人・あさ貴 このレセプションイベントのためだけの限定の和菓子です。

・ 花升木工社寺建築が制作した「サステナブルなモバイル茶室」の展示と解説

・ 宮大工の技術と茶道の精神を通じた文化継承の取り組みの紹介

茶道家・保科眞智子について保科氏は、茶道を通じて日本文化を次世代へ受け継ぐ、国際的な活動を続ける茶人です。旧大名家に生まれ、日英バイリンガルで茶道体験を提供する「茶蓮」を主宰。また、「オーストリア・ロースドルフ城 古伊万里再生プロジェクト」の発起人・代表として、国内外で日本文化の魅力を発信しています。ウェブサイト: https://charen.tokyo/ja/

花升木工社寺建築について花升木工社寺建築は日本が誇る宮大工の伝統技術を守り続ける企業です。神社仏閣・文化財修復・数寄屋茶室を手掛けると同時に、次世代の職人育成や現代的なプロジェクトへの挑戦を通じ、未来へと繋がる文化継承を推進しています。代表取締役の市川晶麻は、代表でありながら毎日現場に立ち、弟子の育成も行う現役の宮大工職人です。宮大工弟子入り体験には、毎年、世界中から多数の外国人が訪れています。また、宮大工が選んだ選りすぐりの道具を見たいと訪れる人も少なくありません。

「モバイル茶室」の特徴

「モバイル茶室」は、国宝「利休の待庵」をイメージし、茶の湯の世界と宮大工の世界を深く知る茶人・保科眞智子と宮大工棟梁・市川晶麻が「守破離」の発想で造作しました。

OLD&NEWの融合:このレセプションイベントで展示される「モバイル茶室」は、宮大工の伝統的な技術とサステナブルなコンセプトが融合した未来志向のプロジェクトを象徴しています。

世界中に持ち運び可能:1時間以内で組み立て・解体ができ、日本建築の粋である茶室を国内外どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。

軽量かつ耐久性の高い設計:都市部から自然環境まで、あらゆる場所に設置でき、日本文化を体感できる空間そのものを届けることが可能です。

「モバイル茶室」の構造

素材:羽田・東京湾の「水源の森の間伐材」を有効活用し、防災の観点から現在見直されている「ベニヤ」を採用する「温故創新」の発想

匠の技:若手宮大工の修行ツールとして、継手仕口(つぎてしくち※木造伝統技術)の隠し仕事などを細部に造作

サイズ:畳1帖~畳12帖までフレキシブルに造作可能

設え:床の間・にじり口・水屋・駆込み天井などオーダーに合わせて自由度が高く、きめ細やかなオーダーメイドが未来の数寄屋の在り方を表現

「モバイル茶室」の特徴

「モバイル茶室」は、国宝「利休の待庵」をイメージし、茶の湯の世界と宮大工の世界を深く知る茶人・保科眞智子と宮大工棟梁・市川晶麻が「守破離」の発想で造作しました。

OLD&NEWの融合:このレセプションイベントで展示される「モバイル茶室」は、宮大工の伝統的な技術とサステナブルなコンセプトが融合した未来志向のプロジェクトを象徴しています。

世界中に持ち運び可能:1時間以内で組み立て・解体ができ、日本建築の粋である茶室を国内外どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。

軽量かつ耐久性の高い設計:都市部から自然環境まで、あらゆる場所に設置でき、日本文化を体感できる空間そのものを届けることが可能です。

「モバイル茶室」の構造

素材:羽田・東京湾の「水源の森の間伐材」を有効活用し、防災の観点から現在見直されている「ベニヤ」を採用する「温故創新」の発想

匠の技:若手宮大工の修行ツールとして、継手仕口(つぎてしくち※木造伝統技術)の隠し仕事などを細部に造作

サイズ:畳1帖~畳12帖までフレキシブルに造作可能

設え:床の間・にじり口・水屋・駆込み天井などオーダーに合わせて自由度が高く、きめ細やかなオーダーメイドが未来の数寄屋の在り方を表現

「モバイル茶室」の3つの目的

1、宮大工の技術をつなぐ

・文化継承への挑戦:次世代の職人や文化の担い手を育成し、持続可能な形で日本の伝統を未来へつなぎます。

・未来への遺産:宮大工の技術と茶道文化を守り、次世代が1000年後も誇れる文化遺産として残します。

2、森林と里山をまもる

・日本の美しい木を間近で感じて、日本の水源の森の保護への意識を高めます。

3、日本文化を国内外へ発信

・本物の文化体験を提供:伝統的な技術と精神が息づく体験を通じ、日本文化の本質に触れる機会を創出します。

・サステナブルなモバイル茶室を通じ、日本文化の伝統的な価値と新たな創造をグローバルに発信します。

「モバイル茶室」が解決したい2つの社会課題

いま日本の森林が危機に瀕しています。

何世代にも渡って大切に育てられてきた森の木々。人と森のエコシステムが機能不全に陥っています。森林は、人の手で間伐することで、健康な状態を保つことができます。しかし、木材の需要の低下、人手不足などから間伐が進まず、「山枯れ」を起こしているのです。人と森のエコシステムが崩れることで、日本列島の各地で人間の生活圏にも災害や獣害など、深刻な被害をもたらしています。私たちは、茶室づくりに日本の水源森林の間伐木材を用いることで、日本の森林を守ります。

1400年の歴史を誇る宮大工が危機に瀕しています。

日本の木造建築の歴史は古く、その歴史は飛鳥時代にまで遡ります。ひとりの宮大工が一人前になるまでには、最低10年の修行が必要と言われていますが、その担い手が急速に減っています。その大きな理由の一つに、木造建築の受注の激減があります。日本の匠の手によって造作された空間は、日本文化の粋であり、「茶室」はその象徴です。茶室には、材料を見抜く力や繊細な隠し仕事の技術が求められるため、茶室づくりは若い職人に匠の技を伝える貴重な機会となります。私たちは茶室を世界に届けることで、宮大工の技術継承を後押しします。

その他、ご質問等は当日会場にて直接受け付けております。お気軽にご質問ください。

お問い合わせ先

株式会社 花升木工社寺建築

電話:0463-93-6665

担当:市川千里

メール:info@hanamasu.co.jp

担当者直通電話:090-2323-8698

皆様のご参加、ご取材を心よりお待ちしております。